史载老子是周王朝掌管圖書的史官,孔子三十四歲遊京城向他請教過有關先贤古禮的問題。

老子對孔子說:「你所說的古聖人,其人和骨頭都已腐爛了,只是他的話還在。...盛德的君子總是謙讓和愚鈍之人。去掉你的驕氣與多慾吧,這是無益於你的探索。我能告訴你的就是這些。」

孔子归来告訴弟子:「我知道袅能飛魚能游獸能走。..对於龍,我卻不能知应该如何形容,只听说牠能乘風雲而上天。我見老子,感到他才是一條龍啊」。(老子曰:“...去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。”孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为衬。至于龙吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!” (《史记・老子韩非列传第三》)

老子孔子说的不是圣人至理,而是为人应该达到的心境、视野和见地,是人生虚怀若谷的境界。王阳明曰:“大人者,以天地万物为一体者也。其视天下犹一家,中国犹一人焉。”

小序

情志不分,无志不成气脉,不能成诗。诗词之志在于博大情怀,这就是为什么有“未成曲调先有情”,“曲罢能教善才服”的说法。情志源于心系家国万众那样的宽阔情怀,而非不可见光的隐情私怨。志者气节情怀,爻辞曰“精气为物,游魂为变”。诗无隐志的“志”与曹丕“文以气为主”以及《文心雕龙》所论“文气”相通,浩然情怀也,故《孟子》说:“吾善养吾浩然之气”。

「诗无隐志」阐述的就是这样的文气和境界:治国为人要去掉老子所指出的「多欲,态色与淫志」,胸怀坦荡,才可以与世人同心同德,正如汉代文学家恒宽所论:「距谏者塞,专己者孤」,真正的诗歌境界不会藏纳和歌颂隐志邪念。一如真正治理国家的人不会台上人前道貌岸然台下幕后卑鄙自私监守自盗。

王夫之在《姜斋诗话》中指出:“无论诗歌与长行文字,俱以意为主。意犹帅也。无帅之兵,谓之乌合。”

清人何绍基在《与汪菊士论诗》中说:落笔要面面圆,字字圆。所谓圆者,非专讲格调也,一在理,一在气。理何以圆?文以载道,或大悖于理,或微碍于理,便于理不圆。余尝谓山谷云:“临大节而不可夺,谓之不俗。” 此所谓胸怀大志意气风发,若想做个诗人,则砥行积学,兼该众理,任重致远,充扩性情之量,则天地古今相际。

1834年,英国派驻中国的商务监督律劳卑在给两广总督卢坤的公开信中说:“以英国大主权能嵬嵬,版图洋洋,四方皆有所服;地出广汪,土产丰盛,即大清亦非能比权。有勇猛兵卒,集成火单,所攻皆胜;亦有水师大船,内有带至百二十大炮者,巡弋各洋。并中华之人所未敢驶到各海,亦无不到。”(《鸦片战争前中英交涉文书》)。

林则徐回复英国人这种言谈粗鄙的鼻息文笔时开篇就是 “利则与天下公之,害则为天下去之,以天地之心为心。” 这种天下体系。正是源自孔子:“天无私载,地无私覆,日月无私照。” 正义者与侵略者的境界云泥立判,多少预示了日不落帝国随后不到百年就完结的结局并且诠释出中华文化缘何源远流长至今兴盛。

老子以道、德论述对社会的管理,统治者要想有效的解決社会问题,“只能是無為而治。也就是說,最好的治理社會的方法就是不去治理”。

老子說:「統治者只要無為而治,人民就自然歸化,社會就會自然富有,天下就會自然太平,國家就會自然治理。」这里的「无为」与老子主张「道」和「德」而又反对以道德为幌子败坏到底是一个道理:

「大道廢棄,不去整天把道挂在嘴边了,社会才真正有仁義。就如國家已经昏亂了才有所謂忠臣二字。」

从这个角度来说,「无为而治」就是治理国家层面上的大公境界无私而治,大公不是忘私,恰恰是维护黎民百姓的私利;大私而毁公,则公利私利皆毁。

无为而治里面的“为”是负面的为,与图谋不轨、隐志欺诈相似,因而不是天下为公的为。达到为天下而治,则必为家国民族和民众利益而治。这种朴实见地比之于道德甚嚣尘上贪腐无与伦比的星空影帝总理是云泥之别。

而进入文化诗歌境界的讨论,「诗无隐志」是孔子从文化境界角度对「无为而治」——家国民族文化气节之志的论述。

如果从个人成长角度继续延展下去,则大志必有相应的才干志气才能保持。

“吾善养吾浩然之气”的孟子具体阐述了志气内涵:【夫志,气之帅也;气,体之充也。夫志至焉,气次焉。故曰:“持其志,无暴其气。】(志,是气的统帅;气充塞在人体全身。志朝向哪里,气就跟随到哪里。所以说:“要做到不动心,一定要坚守这个志,同时不要让气走向偏狭极端。) 【取诸人以为善,是与人为善者也。故君子莫大乎与人为善。】,【 自反而不缩,虽褐宽博,吾不惴焉;自反而缩,虽千万人吾往矣。】——《孟子 . 公孙丑上》。因而,【富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。】——《孟子. 滕文公下》

诗歌要在境界,本质上属于大学,大学之道,在明明德,发现诗的情志之道最早始于研究诗经的孔子,孟子、屈原则极大地弘扬了这一大道,中间有陶潜李杜苏辛易安文天祥以来的无数大诗人词人。青年鲁迅总结情志为诗力,四次普利策奖桂冠诗人佛洛斯特则直接明白罗列诗歌要素:故乡,爱恨,思念。由此才见汉魏风骨唐宋气象和不同语言文化背景之下共通的诗歌境界。

(湯安)

一.

方铭:《孔子诗论》第一简“隐”字解

关于《孔子诗论》第一简的释文,裘锡圭、李学勤等学者都倾向于认为应该是“行此者其有不王乎?诗亡隐志,乐亡隐情,文亡隐意。”但如何理解其含义,分歧却颇大。最关键的是“隐”字的含义。代表性的意见认为隐“有不可知之意”,或者直接把“隐”解释为“隐藏”。对此,笔者以为确有值得重新思考的地方。

如果认为“隐”是不可知的意思,那么,“诗亡隐志,乐亡隐情,文亡隐意”的意思就是说诗没有不知志的,乐没有不知情的,文没有不知意的。这个解释虽然完全符合孔子的言志思想,就是说,诗言志,乐言情,文言意。但是,如果说诗言志、乐言情是因为存在着不言志的诗,不言情的乐,难道还存在着不言意的文吗?文本身就是要表达意思的,如果没有意思,那就不是文了。所以,所有的文,都是表达意的。既然所有的文都是表达意的,而某些诗可能不表达志,或者没有表达“无邪”之志,某些乐可能不表达情,或者表达的不是符合《韶》、《武》之情,孔子曰:“诗三百篇,一言以蔽之,曰思无邪。”“乐则《韶》、《舞》。放郑声,远佞人。郑声淫,佞人殆。”

那么,“诗亡隐志”,说的是诗表达的应该是无邪之志,其意思就应该是“诗不能不知道无邪之志”;“乐亡隐情”,说的是乐应该表达《韶》、《武》之情,而不是表达郑、卫之情,其意思就应该是“乐不能不知道《韶》、《武》之情。应该说,如果把“隐”理解为“不可知”,对于解释“诗亡隐意”、“乐亡隐情”无疑是有效的。但是,对于解释“文亡隐意”,此处孔子要求文所要表明的是何种“意”,如果我们没有对“意”有一个肯定或者否定的界定,其意思一定是欠明确的。

如果认为“隐”是“隐藏”之意,则“志”、“情”、“意”或者“言”,就只能存在于普通意义上,所说就是“诗亡隐志”指诗没有隐藏志的,所以所有诗都表现了“志”,“乐亡隐情”指乐没有隐藏情的,所以所有乐都表现了“情”;“文亡隐意”或者“文亡隐言”指的是文没有隐藏意或者言意的,所以所有文都表现了“意”。

固然,因为孔子所见诗,都是表达志的,而《诗经》的“志”都是体现“无邪”精神的,然“乐”则有《韶》、《武》与郑、卫之区别,如果不隐藏郑卫之情,则乐无以道和。《史记·太史公自序》曰:“《乐》乐所以立,故长于和。”又说:“《乐》以发和。”《礼记·乐记》曰:“乐者天地之和也。”又曰:“今夫古乐,进旅退旅,和正以广,弦匏笙簧,会守拊鼓,始奏以文,复乱以武,治乱以相,讯疾以雅。君子于是语,于是道古,修身及家,平均天下。此古乐之发也。

今夫新乐,进俯退俯,奸声以滥,溺而不止,及优侏儒,獶杂子女,不知父子。乐终不可以语,不可以道古。此新乐之发也。”又说:“郑音好滥淫志,宋音燕女溺志,卫音趣数烦志,齐音骜辟骄志。此四者皆淫于色而害于德,是以祭祀弗用也。”子夏认为古乐目的在于修身齐家,平均天下,新声乐终不可以语,不可以道古,只有声音而已。乐者乐也,乐不同于音,就在于乐有教化的目的。圣人正六律,和五声,弦歌诗颂,谓之德音,故称为乐,可以为父子君臣纪纲,为天下大定,郑卫之音,为溺音。如郑音好滥淫志,宋音燕女溺志,卫音趣数烦志,齐音骜辟骄志,皆淫于色而害于德,君主如果好淫声,必然导致上行下效。

君子之鼓舞歌诗,绝不是为了音律的铿锵动听,而是为了德治的需要。子夏关于郑声与雅乐的区别,归根结底,就是郑声追求音律的轻柔低靡,引人沉醉于音乐形式之中,追求鼓舞歌诗艺术美的享乐感受,而雅乐所追求,则是音乐背后所暗示的道德力量,是移风易俗的伟大魅力。

如果不区分乐所体现的情的性质,只强调不隐藏情,显然,也与孔子的基本乐论精神不相符合。至于文没有隐藏“意”或者“言意”,更是一个没有意义的表述。因为文都是表现“意”的,就这个意义上说,“文无隐意”就是一句没有意义的话了,但是,有些人文过饰非,所表达有不是真正的“意”,在这个意义上,“文无隐意”又是一句脱离实际现象复杂性的话了。

我认为“隐”应该训解为“私”的意思,则这句话的意思就一目了然了。孔子的意思是说,诗没有表达私志的,乐没有表达私情的,文没有表达私意的,所表达的都应该是合于仁义的无邪之志,无淫之情,无私之意。

以“隐”训“私”,古籍习见,如《吕氏春秋·圜道》云:“先王之立高官也,必使之方,方则分定,分定则下不相隐。”高诱注曰:“隐,私也,君臣上下无私邪相壅蔽之。”又《后汉书·钟离意传》云:“帝性褊察,好以耳目隐发为明,故公卿大臣数被诋毁,近臣尚书以下至见提拽。”李贤等注云:“隐,犹私也。”而《说文解字·阜部》云“隐,蔽也”,《广雅·释诂一》曰:“隐,翳也。”蔽、翳的意思,实际和我们所说的“私”的意思紧密联系,都是源于为一己之私所隐蔽,而不能克己。《论语·颜渊》曰:“颜渊问仁,子曰:‘克已复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。”“克己”就是克服私欲,用人的文化属性约束人的类似于动物的私性。

按《孔子诗论》第20简与第18、19简,按照马承源先生的释文,应该全是有关《木瓜》的评说文字。第18简云:“因《木瓜》之报,以喻其怨者也。”第19简云:“《木瓜》有藏愿而未得达也。”《孔子诗论》第20简有“其隐志必有以喻也”,这句话也是说《木瓜》一诗的。而第二十简所谓“隐志”,也就是第19简之“藏愿”,这个“藏愿”实际就是“私志”,也就是第18简所谓“怨”。

实际上,在孔子及其后学看来,诗是反映世道人心的,只要诗没有表达私志的,乐没有表达私情的,文没有表达私意的,所表达的都是合于仁义的无邪之志,无淫之情,无私之意,人的动物性的私欲被人的文化属性所取代,这正体现出王道的景象。

所以,《孔子诗论》第一简“行此者其有不王乎”,与“诗亡隐志,乐亡隐情,文亡隐意”正是紧紧相扣的。

●《诗序》云:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗,情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。情发于声,声成文谓之音,治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。故正得失,动天地,感鬼神,莫近乎诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”

诗的志的善否,与社会政治的善否紧密结合在一起,这是《诗序》的作者早就揭示的真理。

没有私志的无邪的诗,可以正得失,动天地,感鬼神,所以诗也是先王经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗的主要工具。治世之音的安而乐,体现政和的特色;乱世之音的怨而怒,体现政乖的壅蔽;亡国之音的哀而思,反映了人民困苦的状态。●只有在治世,才能出现没有私志的无邪的诗。所以,《孔子诗论》第一简反映的思想,是与传世的《诗序》是一脉相承的。那种把传世《诗序》和《孔子诗论》对立起来或者割裂开来的做法,是没有道理的。

二.

●孟子曰:「王者之跡熄,而詩亡,詩亡然後春秋作。晉之乘,楚之檮杌,魯之春秋,一也。其事則齊桓、晉文,其文則史。孔子曰:『其義則丘竊取之矣。』」

「語譯」

孟子說:「周自平王東遷後,政教號令不能行於天下,那頌揚太平盛世的詩篇,也就消失了;這種詩篇消失了,然後撥亂反正的春秋才繼之而起;在晉國叫做乘,在楚國叫做檮杌,在魯國叫做春秋,名稱雖然不同,用意都是一樣的;書上記載的事情,就是齊桓公、晉文公等的霸業;書上的文字,就是史官的記述。孔子說:『各國史記所包含的要義,已經由我私自取來寫在春秋上面了。』」

本章言詩可以言,頌詠太平。時無所詠,春秋乃興。假史記之文,孔子正之以匡邪也。

孟子之所以認為「王跡熄而詩亡」,是說西周之時,當聖王在位,故有「雅頌」之作,即使幽厲之世為無道暴君,然老成之臣猶在,餘澤未斷,民風尚厚,故有「風雅」之作。

●士君子陳善納言,箴貶王政,民心向背,均有反應,其詩哀而不傷,怨而不怒,一切皆是聖王之德化儀風所蔭。然而自周室東遷以後,王室聲威大衰,諸侯凌夷,先王之澤已不在,老臣凋謝,民風澆薄,賞罰不明,君不君,臣不臣,父不父,子不子,此時的孔子有其德,卻無其位,無法征伐,以糾正人道,只得託魯史作春秋,正賞罰,使亂臣賊子懼,以此明人倫之序,正上下之義,內諸夏而外夷狄,正其國以正天下,立典範於天下後世。●孔子這種捨我其誰的精神,正是每一位進德修業者所當效法的。

三.

曹建国 張玖青:

论上博简《孔子诗论》

与《毛诗序》阐释差异

作者:[曹建国 張玖青] 2008-03-05

|

|

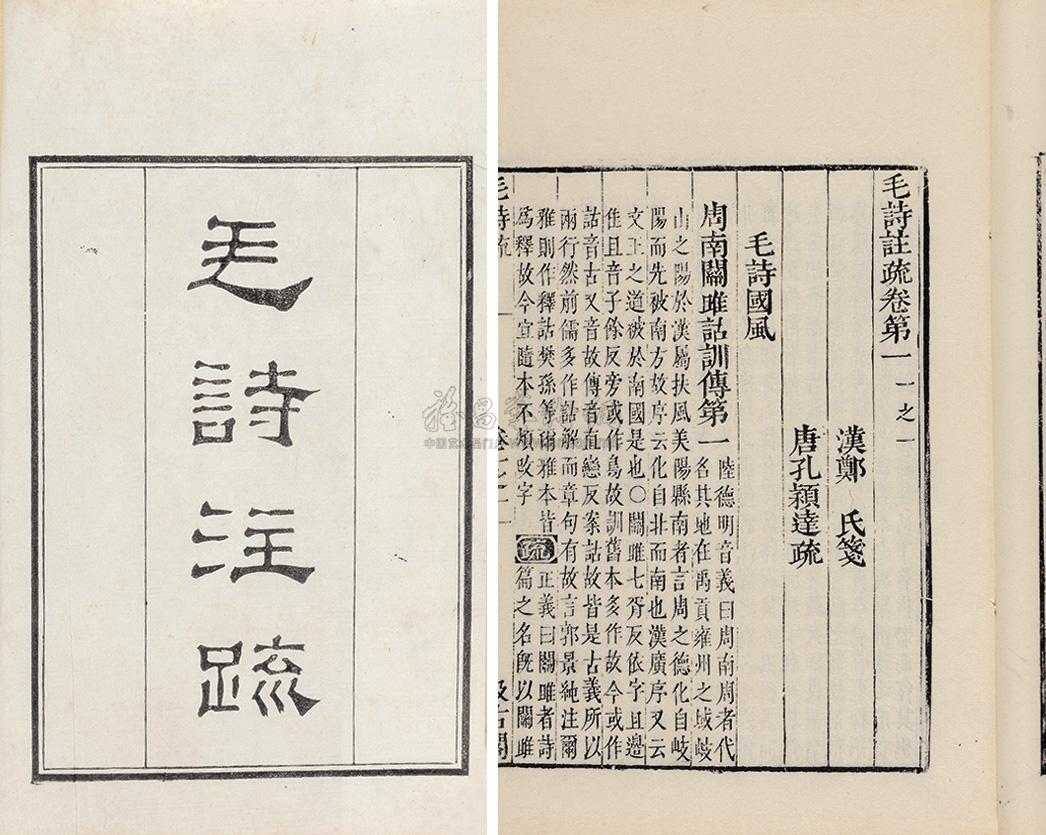

上博《孔子诗论》简[1]价值自不待言,如此集中地讨论《诗》,在传世的先秦典籍及地下出土文明物中均属首次,它不仅为我们研究先秦《诗》学提供了宝贵的实物证据,也为我们研究汉代《诗》学提供了难得的参比材料。尤为难能可贵的是,它为我们揭示了先秦《诗》学阐释的真面目。本文拟以上博简《孔子诗论》与《毛诗序》进行比较,探讨它们《诗》学阐释的差异,在此基础上再讨论《毛诗序》的作者问题。

一

如果把《孔子诗论》的论诗内容进行排比分析,我们可以将其《诗》学阐释分为二种类型:诗句阐释和诗篇阐释。

诗句阐释是一种用诗性质的诗学阐释模式,如同《静女》之三章,取其“彤管”,《竿旄》“何以告之”,唯取其忠。[2]其一般不在宏观上把握诗旨,只聚焦于所取的诗句的含义,所谓●“赋诗断章,余取所求焉。”[3]在《孔子诗论》中,有一部分是属于这种性质的,如“怀尔明德,何?诚谓之也。有命自天,命此文王。诚命之也。”

又如,●“《苑丘》吾善之,《猗嗟》吾喜之,《鳲鳩》吾信之,《文王》吾美之。”这因为“《苑丘》曰:‘询有情,而亡望。’吾善之。《猗嗟》曰:‘四矢反,以御乱。’吾喜之。《鳲鳩》曰:‘其义一兮,心女结也。’吾信之。●《文王》曰:‘文王在上,于昭于天’,吾美之。”

又如●“《大田》之卒章,智言而有礼。”

又如:“《将仲》之言不可不畏也。”

凡上述所举四类用诗性质的阐释,均可于《左传》、《国语》及《孟子》、《荀子》等先秦史书、子书中找到相应的例证。再就《论语》、《礼记》等先秦及汉魏典籍中记载的孔子论《诗》而言,⚫孔子常称引《诗》句,且基本上属于以诗为证式的议人评政、论事明理。同时《论语》等书中也记载了一些孔子针对具体诗篇的评论,也多属借题发挥,如“绘事后素”,“未之思也,夫何远之有。”[4]等等。●故而我们认为《孔子诗论》中的这种诗句阐释乃是先秦赋诗言志,听诗观志,引诗以证志,教诗以耀明其志的《诗》学思想的体现。

从严格意义上来说,这种诗句阐释不具备真正意义上的诗学阐释价值。其带有较大的阐释主体色彩和情境意义,表现出较大的流动性,难以作为一种永久性或相对持久的意义资源沉淀下来,并附着于诗歌本身,时过境迁,这种阐释便会失去其存在的价值而被其他的阐释取而代之。正是从这个意义上,我们才把它界定为是用诗性质的。

但《孔子论诗》所表现出来的诗学价值远不止于此,除了这种诗句阐释外,更多的是属于对整首诗诗旨的阐释。如“《十月》善言卑言也。”,“《樛木》之时”“《燕燕》之情”等等,这才是真正是让我们感到兴奋的地方。小而言之,它为我们全面了解孔子《诗》学思想提供了物证;大而言之,它为我们较为全面了解先秦《诗》学阐释打开了视野,以往限于资料,我们看到《左传》等先秦典籍引诗都是一种在“称诗以谕其志”的历史文化背景下对诗的强行截取,虽然我们也可以感到这种“称诗以谕其志”必然具有一种共同遵守的伦理语境义,并在一定程度上受到作诗人的“志”的当下约束,但苦于缺乏材料,不以能作准确的把握和确凿的判断,甚至产生了一些错误的认识。如清人劳孝舆在其《春秋诗话》中就说春秋大夫赋《诗》是“古人所作,今人可援为己诗,彼人之诗,此人可赓为续作,期于言志而已。人无定诗,诗无定指,以故可名不名,不作而作也。”顾颉刚先生也认为先秦经典的《诗》说有两种:一是春秋诗人的“用诗”,二是孟子以来的“乱断诗”。所谓“自己要对人说的话,借了赋的《诗》说出来,所赋的《诗》,只要表达出赋《诗》人的志,不希望合于作《诗》的人的志。所以说赋《诗》言志。”[5]今天,我们参考《孔子论诗》便可以知道劳氏及顾氏所言是片面的,在先秦,诗非无定指,赋诗也不是不必考虑作诗人的志,而是非常重视作诗人的志。

■《孔子诗论》数言“志”。如第1简:“诗亡隐志”。第8简:“《少旻》多疑矣,言不中志也。”第19简:“溺志,既曰‘天也’,犹有悁言”。第20简:“其隐志必有以逾也。”,26简:“《蓼莪》有孝志”。等等。可以看出,●《孔子诗论》非常重视对诗人“志”的把握。

除了重视发掘诗歌创作主体的“志”以外,《孔子诗论》也注重“情”的层面上阐释诗歌。在孔子时代,诗与乐不分。■第1简,其开门见山阐述了其《诗》学宗旨:“诗亡隐志,乐亡隐情,文亡隐言。”所谓“文亡隐言”属笔误,当为“言亡隐文。” [汤安评论:“文亡隐言”与“言亡隐文”含意不同,从上下文来看孔子表达的不可能是“言亡隐文”,而明显是"文无隐言"的意思。 ] 《左传·襄公二十五年》载孔子语云:“《志》有之:‘言以足志,文以足言。’不言,谁知其志,●言之无文,行而不远。晋为伯,郑入陈,非文辞不为功,慎辞哉。”可证,这里的“文”当指“礼”等文德内涵,故谈诗也兼及乐,言“志”也旁及情。“志”作为人类特有的心理现象,尽管在心理意志结构方面偏重于理性,但其有与情并没有严格的界限,在很多的情况二者可以互通。《左传·昭公二十五年》太叔答赵简子问礼,曰:“民有好、恶、喜、怒、哀、乐,生于六气。是故审则宜类,以制六志。”孔颖达《正义》云:“此六志,《礼记》谓之六情。在己为情,情动为志,情、志一也。”据此可见,“志”的内涵就是诗人内心的情感。 [汤安评论:这里对"志"的解释过于局限,不如不做限制性的解释。志,意也。——《说文》;父在观其志。——《论语·学而》; 小子安知壮士志哉!——《后汉书·班超传》; 又曰●“士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也”。——宋·

司马光《训俭示康》; 身将老寂寞,志欲死闲暇。——唐·

韩愈《县斋有怀》。 这些句子中的志都合乎孔子所言的志,它们并非一句"诗人内心的情感"所能够涵盖的。

故《孔子论诗》中,才数言“情”,如第9简:“《黄鸟》则困而欲反其古也。”第10简:“《燕燕》之情”,第18简:“《折杜》则情喜其至也。”第19简:“《木瓜》有藏愿而未得达也。”第25简:“《有兔》不逢时。”第26简:“《北白舟》闷。”等等。

■当我们苦苦挣扎于汉代经学家所预设的政治语境和宋代理学家所预设的伦理语境而追求《诗》所表现的真实情感时,《孔子诗论》真让我们有种大吃一惊的感觉,原来先秦人曾经就是这样解诗的,历史的长河漩出一个巨大的涡流,呈现给了我们原本不见地另一面。

四.

据鉴定,●《孔子诗论》简属战国晚期之物,去汉不远,这样我们就可以在相对具体的时间维度内去讨论《诗》在秦汉之间的,尤其在汉初的流传衍变情况。

⬛《诗》在汉代分为今、古文经学。由于今文《诗》到今天大体上已亡佚了,只剩下古文《毛诗》,这样,我们就很难在整体上去把握汉代《诗》学。虽然如此,但有两点我们大体上可以肯定:

一、《诗》在汉代是专门之学,并且已经成了一种职业。作为一种职业化的《诗》学,其已经在极大程度上突破了“诗言志”所界定的人文界限,偏离了文学,而栖身于政治文化语境中,●“兴观群怨”已经被“温柔敦厚”的诗教所取代。

二、以“美刺”说诗。●程廷祚云:“汉儒说诗,不过美刺两端”。[6]这无疑抓住了汉儒《诗》说的一个核心,但在谈论汉儒的美刺诗学时,我们应该特别强调一点,即其如何去运用美刺。●汉儒对美刺的运用异常灵活,几乎到了无原则的程度,一首诗非美即刺,且可美可刺,其完全可以不受诗本身的限制。

那么是什么造就了汉代《诗》学这种个体特征的呢?也许我们会不由的想到政治。●诚然,先秦《诗》学也有强调政治的一面,但汉代《诗》学走得更远。就《毛诗序》而言,其一方面强调诗与政治的关系,●所谓“至于王道衰,礼义废,政教失,国异政,家殊俗,而变风变雅作矣”。另一方面其也含蓄地交代了■《诗》对政治的指导意义,“是以一国之事,系一人之本,谓之风;言天下之事,形四方之风,谓之雅。雅者,正也,言王政之所由废兴也。”

于此我们不禁要进一步追问:政治这一主体是如何,或者说是以何种形式进入了《诗》学阐释的视野中去的。讨论这样的问题,我们应该首先搁置这类典型对话:一个自由的主体是如何穿透事物的密度并赋予事物以意义,它是如何从内部激活话语的规则来完成自己的计划?相反我们应该追问:像主体这样一个实体在什么条件下和通过何种形式可以出现在话语的秩序中。

讨论第一个问题我们首先就会要考虑汉代儒学对儒学统治地位的理论构建。■从汉初的黄老无为而治到汉武帝时的“独尊儒术”,汉儒们迫切需要实现儒家典籍的经典化,通过与政治的联姻来实现其在思想界独尊的地位,正如●章学诚在《文史通义·经解》中所说:“‘六经’初不为尊,义取经纶为世法耳”。谁拥有了语言、谁就拥有了世界。汉儒们以对儒家文本的政治性阐释,来为自己的思想找到驻存的家园,使自己的思想借助经典化的文本获取学术宗教的神圣地位而覆盖于汉代的文化语境,并最终达到对汉代人文世界的精神独占。

再就政治出现在诗学阐释话语的形式而言,我们就会把目光定格在诗序上。作为汉代《诗》学阐释一种非常重要的形式,不仅《毛诗》有《序》,今文三家诗也有序。同时其出现也应该非常早,阜阳双古堆汉墓中出土的《阜阳诗简》中有“风君”,“后妃献”等残简,整理者认为是《阜诗序》,而《阜阳汉简》的时间下限应为汉文帝十五年。所以我们可以认定在汉初《诗序》就已经是一种十分成熟的解《诗》形式了。

那么,作为一种诗学阐释方法,诗序是如何完成其阐释使命的呢?关于这一点,我们可以和《孔子诗论》相比较来讨论。就汉儒以政治附会《诗》义,以美刺说《诗》而言,⬛流传于世的古文毛诗学,包括《诗序》、《诗诂训传》及混合古今的《郑笺》,完全体现了汉代《诗》学的整体精神实质,故而在比较时,我们就以《孔子诗论》与《毛诗序》进行比较。

通过比较我们可以发现,■《孔子诗论》所体现的以“情志”说诗的阐释精神基本上被汉儒搁置了,取而代之的是对政治伦理意义的发掘,●《毛诗序》说《诗》基本上忽略了诗人个体情志,而着意追求诗歌背后所负载的历史沉淀,以求施用于政治,■因而两者的差异是十分明显。今试以《周南·樛木》为例来加以比较。

樛木

南为樛木,葛藟累之。乐只君子,福履绥之。

南有樛木,葛藟荒之。乐只君子,福履将之。

南有樛木,葛藟萦之。乐只君子,福履成之。

《孔子诗论》云:“《樛木》之时。”“《樛木》之时,则以其禄也。”“《樛木》福斯在君子。”其把《樛木》看成是对君子的赞美,认为君子应该得到福禄。这种理解是比较符合诗旨的,从观诗视角来看,诗人主要着眼于诗的每章的后两句。《毛诗序》对《樛木》的解说是:“后妃能逮下也。言能逮下而无嫉妒之心焉”。这种诗意的阐发,基本上是本诗每章的前两句为说。在《毛诗序》作者的眼中,樛木与葛藟,一高大,一弱小。高大者喻后妃,弱小者喻众妾。木高而下曲,故葛

得以攀缘而上。樛木的这种“品质”正象征了后妃无嫉妒之心,能逮下而援引众妾,使之俱得君王恩泽,而得以上下俱盛。于是在正常情况下纯属于虚乌有的意义,便堂而皇之地产生了。

再如《鹊巢》,《孔子诗论》本“之子于归,百两御之”为说,认为这是一首嫁人之歌,故曰:“《鹊巢》之归”。而《毛诗序》则重点本“维鹊有巢,维鸠居之”为说,从中申发出“夫人之德也。国君积行累功,以致爵位,夫人起家而居有之,德如鳲鸠,乃可能配焉”的政治风化意义。

除诗序外,词语训诂也是汉儒释《诗》的一种形式。此二者之间存在着巨大的差异,■作为词语训诂,人为的意义定位一般很难实现,而诗序阐释基本上是人为操纵的结果。怎么弥合这两种阐释形式的意义差异,使诗序与词语训诂相配合,共同完成对一首诗的政治性阐释而不让诗序游离出整个阐释,就成为汉儒《诗》学阐释整体构建的关键。●于是,《毛序》找到了“兴”这种工具,正如刘勰所云:●“毛公说诗,独标兴体”。[7]何以如此?后人歧解纷纷。郑玄《毛诗传笺》以“喻”释“兴”,孔颖达《正义》则云:“言篇中义多兴者,以毛《传》于诸篇之中,每言兴也,以兴在篇中,明比、赋亦在篇中,故以兴显比、赋也。若然,比、赋、兴原来不分”。陆德明《经典释文》则云:“兴是譬喻之名,意有不尽故题曰兴”。更是强拉硬扯,混同彼此。

自古以来,“赋、比、兴”皆分而言之,为何《毛传》混同比兴。诸儒所误,实在是因为拘泥于诗“六义”之“兴”来讨论《毛传》的“兴”。其实,■《毛传》“兴”不是喻,也不是“六义”之兴,而是一种诗学阐释的标志。它的作用就在于提醒人们要避开对诗句的直解,而要作某种深层意义上的申发,而《诗序》则为这种申发作了方向性的规定。可以说有了“兴”这种阐释标志,就可以在极大程度上弥合随意性的《诗序》与具体的词语训话之间的的差异,为《诗序》找到存在的理由,并顺利完成对一首诗的曲解。

以上是对《孔子诗论》与《毛诗序》为代表的汉代《诗》学阐释的巨大差异的讨论,在此基础上,⬛我们来讨论《毛诗序》的作者问题。这一“说经之家第一争诟之端”,[8]历来以众说纷纭而著称。胡朴安在《诗经学》中归纳了十三种说法,张西堂《诗经六论》归纳了十六种说法,还不连以往不甚流行的旧说和近些年的新说。●到底何人作《毛诗序》?一直难以定论。今天上博简《孔子论诗》的出现,无疑为解决这一争诟提供了新的启示。

由于《孔子诗论》的发现,我们可以肯定孔子作(毛诗)序说、子夏作序说之不可信,又诗人作序说,国史作序说也不可信,试想诗人作序则序必成于众手,而《毛诗序》从思想到文风均不似成于众手。同样国史作序也不可能求得如此整齐划一,因为就诗经的采集而言,决非短时间可以完成,必然是一个漫长的过程。

又有卫宏作序说,见范晔《后汉书·儒林传》。今《阜阳诗简》诗序的发现使我们考虑汉初诗序就已经出现,毛诗欲与三家争胜,必不待卫宏,同时汉朝人均不言卫宏作序,范晔何以知之。

另子夏、毛公共同作序(《经典释文》所引沈重说),子夏创序,毛亨、卫宏增益之(《隋书·经籍志》)等诸人共同作序说,也于理难通。试想,众人的配合能如此的默契吗?以沈重说为例,其云:“《大序》是子夏所作,《小序》为子夏、毛公合作。卜商意有不尽,毛更足成之”。不待辨即知属臆想之辞。

考虑到《孔子诗论》属战国晚期及汉儒的经学构建,⬛我们认为《毛诗序》的作者一定是西汉中期以前的人,符合这一条件的有两个人:毛亨、毛苌。

关于毛亨,其名最早出现于郑玄《诗谱》:“鲁人大毛公为《诂训传》于其家,河间献王得而献之,以小毛公为博士。到了三国时已出现歧异,徐整云:“子夏授高行子,高行子授薛仓子,薛仓子授帛妙子,帛妙子授河间人大毛公,毛公为《诗沽训传》于家,以授赵人小毛公,毛公为《诗诂训传》于家,以授赵人小毛公,小毛公为河间献王博士”。陆玑云:“孔子删《诗》,卜商,商为之序,以授鲁人曾申,申授魏人李克,克授鲁人孟仲子,仲子授根牟子,根牟子授赵人荀卿,荀卿授鲁国毛亨,亨作《沽训传》,以授赵国毛苌。时人谓亨为大毛公,苌为小毛公。”一云四传至大毛公,一云六传至大毛公,且授受完全不同。

早出的《汉书》只云:“毛公,赵人也,治《诗》,为河间献王博士”。源出自刘向、刘歆父子之手的《汉书·艺文志》也只说《毛诗》“自谓子夏所传”。“自谓”之词,似乎不以其说为然。凡此种种数端,皆让我们思考:毛亨乃一杜撰性人物。杜撰这一人物,郑玄可能出于两种思考:一在时间上把《毛诗》提前,以与今文三家《诗》相当,另者最主要的是通过荀卿的加入,找到《毛诗》与今文三家诗的近缘关系,为其混合今、古找口实。诚如是,则毛亨作《传》作《序》之说均不可信。

这样,作《序》作《传》者只有是毛苌。说毛苌作《传》作《序》,主要有以下几点原因:

一、毛苌其人明载于史籍,其历史真实性当可肯定。《汉书·儒林传》、《汉书·艺文志》有载。又⚫《汉书·艺文志》云:“武帝时,河间献王好儒,与毛公等共采《周官》及诸子言乐事者,以制《乐记》献八佾之舞,与制氏不相远。”此“毛公”也当为“毛苌”,否则其必当于传《诗》之毛公区别言之,之所以不加以区别,就因为其本为一人。

二、考虑到汉代儒家典籍的经典化历程及儒家为走上思想界统治地位而作的努力,我们认为《毛诗序》的出现不可能太早。虽然《毛诗》汉世不立于学官,但我们并不能否认《毛诗》为此而作的努力,我们也不能否认■《毛诗序》是儒学典籍经典化的产物。●毛苌为武帝时代人,其作《毛诗序》无论在时间上,还是在学术背景上都有可能。

三、关于《序》与《传》的关系,历来颇有争议,近有山东大学文学院踪凡先生作《毛诗序作者考辨》一文,[9]力证《经》与《传》同出一人之手,其说可从。在此基础可再予以补充一点,即毛《传》在词语训诂上明显表现出伦理化倾向,如其释“关睢”,在《尔雅》的基础上又加上了“挚而有别”这一伦理内涵;又如其训“窈窕”,舍其原始意义“好也”,而代之以“幽闲也”,“幽闲”一词明显具有伦理化倾向,等等。这种释义中表现出的对字面意义的超越和向伦理化层面自觉的靠拢,正是弥合阐释差异的一种努力,这也可以证明《传》与《序》同出一人之手。

综上所述,我们认为毛苌既为《诂训传》的作者,也是《诗序》的作者。

四.

【孔子诗论】

所谓对孔子《诗》学思想的新发现,就是指对孔子《诗》学思想中“情”的发现。在孔子的《诗》学思想中有没有“情”的地位?如果说有,那么“情”占据了一个什么样的位置?以往研究孔子《诗》学思想的文章,对这些问题都没有作出回答。

孔子诗论

《诗论》与孔子“论诗”模式

对孔子“诗”学思想的新发现

历史是个删节本,历史学家为了追求所谓的历史连续性,总是会有意的删除或无意的忽略一些历史情节。尽管这会造成许多历史的断层,但历史又会以突出某点的方式转移人们的注意力,造成强势话语对弱势话语的粗暴压制。而与此同时,观念史的研究则是要千方百计的接近这些断层,以探得历史的真实。那么这些断层藏在什么地方呢?它就藏在传世文献最不为人注意的角落,而且常常由于它的突兀出现又突然消失,不能引起人们的注意;或是遗憾的长眠地下,不知有没有重见天日的幸运。但如果有一天地下的文献重见了天日,则必将给人的视觉以最猛烈的冲击,而且会解救被历史压制的东西,让它走出阴暗的角落。比如现在对于“情”的讨论就将经历这样的一幕。

关于“情”的讨论

就郭店简《性自命出》、《语丛》及上博简《性情论》来看,在先秦有一个对“情”展开大讨论的时期,尤其是讨论“情”与“性”之间的关系。当时人对“情”非常重视,而且基本上是高扬的态度,认为人的情感是人本性所固有的东西。至于“情”与“礼乐”的关系,人们认为礼是根据人情制作出来的,乐是人抒发感情的最主要的方式。但这种“情”论却被自汉儒以来的“性善情恶”的观念渐渐淹没了,传世文献中的零星记载也没有引起人们的重视。现在出土文献引发了人们的新思考,也启发人们在传世文献中寻觅先秦“情”的踪迹。讨论的结果是大家认为传世文献与出土文献可以互证①。

那么作为儒家学派创始人的孔子对“情”是什么态度呢?虽然《论语》中“情”字仅两见,但《礼记》等书中却保留有大量孔子论“情”的话②,从这些论述中我们不难看出,孔子是主“情”论者③。孔子的这种重情思想,自然会影响到他对《诗》的评价与阐释。但由于历史汰选的结果,我们在《论语》孔子对《诗》的讨论中看不见他对《诗》与“情”关系的讨论,有的只是《诗》与礼,《诗》与修身关系的论述。所以以往对孔子《诗》学思想的讨论都集中在这一方面,而对于《诗》与“情”的关系却缺乏论述。现在,上博简《诗论》的发现适可弥补这方面的思想缺环。

《诗论》第1简:“诗亡离志,乐亡离情,文亡离言”,是《诗论》开宗明义之论,也是《诗论》的纲要。“诗亡离志”与《礼记·孔子闲居》之“志之所至,诗亦至焉”相协,而“乐亡离情”则点明了孔子对“诗”与“情”关系的认识。

诗与乐的讨论

众所周知,孔子时代,诗与乐不分,孔子论诗也每每兼二者而论。

比如《论语》中,孔子两评《关雎》,一见于《八佾》:“●《关雎》乐而不淫,哀而不伤。”一见于《泰伯》:“师挚之始,《关雎》之乱,洋洋乎盈耳哉。”或以为于此论乐,而非论诗。其实不然,两评都是就诗与乐为说。

先说“乐而不淫,哀而不伤。”从乐的角度来说,即所谓“人之情闻歌则感,乐者闻歌则感而为淫,哀者闻歌则感而为伤,《关雎》之声和而平,乐者闻之而乐其乐,不至于淫;哀者闻之则哀其哀,不至于伤。此《关雎》之所以为美。”④从诗的角度而言,即所谓发乎情而止乎礼,故谓之和。

上博简《孔子诗论》评《关雎》为“攺”,攺者,怡也、和也,因为其能以色喻于礼,能反纳于礼也。故其声则节,其文则礼,得中和之美,合中庸之道,是谓“哀而不淫,乐而不伤。”

再说“《关睢》之乱,洋洋乎盈耳哉”。“乱”为音乐的卒章,如朱熹《四书集注》云:“乱,乐之卒章。”但“乱”也可以理解为诗的卒章,《楚辞》即以卒章为乱。《关雎》卒章文意写君子以琴瑟钟鼓悦好所求之人,正如《诗论》第14简所云:“其四章则愉矣,以琴瑟之说,拟好色之爱,以钟鼓之乐……”有琴瑟之乐,有钟鼓之乐,故云“洋洋乎盈耳”。

所以●司马迁在《史记·孔子世家》中记载:“三百五篇,孔子皆弦而歌之,以求合韶武雅颂之音。”

孔子这种论诗及乐,论乐及诗,诗乐相通的思想明显地表现于《诗论》其他简文中。在论述《颂》、雅夏》、《邦风》时也兼及其音乐特征。比如第2简论《颂》云:“颂旁德也,多言后。其乐安而迟,其歌绅而 ,其思深而远,至矣。”第3论《邦风》云:“邦风其纳物也,溥观人俗焉,大敛材焉,其言文,其声善。”其中“多言后”,“多言难而怨退者也”,“其纳物也,溥观人俗焉,大敛材焉”等都是诗歌内容为说;所谓“其乐安而迟,其歌绅而 ,”“其声善”等均是就乐来说的。按竹简文势,其论《夏诗》也当言及其音乐特征。凡此种种皆可证明孔子所谓“乐亡离情”也是就诗而论的,“乐亡离情”也就是“诗亡离情”。

这说明“情”在孔子《诗》学思想占有重要地位,论《诗》重情是孔子《诗》学思想的新发现。在下文我们将看到,“情”在孔子的《诗经》阐释中占有重要的地位,孔子对许多诗篇的解释,就是从“情”切入的,对诗旨有准确的把握。

《诗论》与孔子“论诗”模式

区分《诗论》中的孔子“论诗”

要讨论这一问题,首先要搞清《诗论》中的孔子“论诗”。正如学者所论,《诗论》中论诗者不仅仅孔子一人,也有孔子弟子,甚至是孔子弟子的弟子。这个问题其实涉及到《诗论》的作者及先秦《诗》传等一系列问题,对此,笔者另有专文予以讨论,于此不再展开。但有一点可以肯定,孔子“论诗”是《诗论》的主体。下面就根据《诗论》中的“孔子曰”及其所引导的论诗形式,再加上传世文献的旁证,要区分《诗论》中的孔子“论诗”。

为了方便论述,兹将简文依照马承源先生的排序,抄写如下。由于涉及的篇名主要集中在第8简以下,故从第8简抄起。

《十月》善諀言;▎《雨无正》、▎《节南山》皆言上之衰也,王公耻之;《小旻》多疑心,言不中志也;《小宛》其言不恶,小有怨焉;▎《小弁》、《巧言》则言流人之害也;▎《伐木》8

实咎于其也;▎《天保》其得禄蔑疆矣,巽寡、德古也;┛《祈父》之责,亦有以也;┛《黄鸟》则困天,欲反其古也,多耻者其病之乎?《菁菁者莪》则以人益也;《裳裳者华》则9

《关雎》之攺;┛《梂木》之时;┛《汉广》之智;┛《鹊巢》之归;┛《甘棠》之褒;┛《绿衣》之思;《燕燕》之情。┛盖曰动而偕贤于其初者。┛《关雎》以色喻于礼,10

情爱也。▎《关雎》之攺,则其思益也;┛《梂木》之时,则以其禄也;▎《汉广》之智,则知不可得也;《鹊巢》之归,则离者11

好,反纳于礼,不亦能攺乎?▎《梂木》福斯在君子,不12 可得,不攻不可能,不亦知恒乎?▎《鹊巢》出以百两,不亦有离乎?┛《甘13

两矣,▎其四章则喻矣。┛以琴瑟之悦,拟好色之愿;以钟鼓之乐,14及其人,敬爱其树,其褒厚矣!┛《甘棠》之爱,以召公15召公也;▎《绿衣》之忧,思古人也;▎《燕燕》之情,以其独也。┛孔子曰:吾以《葛覃》得敬初之诗,民性固然。▎见其美,必欲反其本。夫《葛》之见歌也,则16《东方未明》有利词,▎《将中》之言不可不畏也,▎《扬之水》其爱妇悡,▎《采葛》之爱妇,17因木瓜之报,以愉其怨者也。《杕杜》则情憙其至也。▋18溺志,既曰天也,犹有怨言。▎《木瓜》有藏愿而未得达也。▎交19币帛之不可去也。▎民性固然,其有隐志必有以抒也。▎其言有所载而后纳,或前之而后交,人不可触也。吾以《杕杜》得雀20。贵也;《藏大车》之嚣也,则以为不可如何?《湛露》之益也,其犹车它与?┛孔子曰:《宛丘》吾善之,▎《猗嗟》吾憙之,▎《鳲鸠》吾信之,▎《文王》吾美之,《清庙》21之;《宛丘》曰:“洵有情,而亡望。”吾善之;《猗嗟》曰:“四矢反,以御乱。”吾憙之;▎《鳲鸠》曰:“其仪一兮,心如结也。”吾信之;“文王在上,於昭于天。”吾美之;22《 鹿鸣》以乐始,而会以道;交见善而效,终乎不厌人。▎《兔罝》其用人,则吾取23以荏(?)菽(?)之古也。▎后稷之见贵也,┛则以文武之德也。┛吾以《甘棠》得宗庙之敬。┛民性固然,甚贵其人,必敬其位;悦其人,必好其所为。恶其人者亦然。24《肠肠》小人,┛《有兔》不逢时,┛《大田》之卒章知言而有礼,┛《小明》不25忠,▎《邶·柏舟》闷,▎《谷风》倍,▎《蓼莪》有孝志,▎《隰有苌楚》得而悔之也,▎26如此,《可斯》雀之矣。▎离其所爱,必曰:“吾奚舍之”,《宾赠》是也。▎孔子曰:《蟋蟀》知难,▎《中氏》君子,▎《北风》不绝人之怨,《子立》27恶而不闵,《墙有茨》缜密不知言,▎《青蝇》知28《卷耳》不知人,《涉溱》其绝,《芣苡》士,▎《角幡》妇,▎《河水》智,29第16简有“孔子曰”,但孔子的话究竟到哪,有分歧。我们认为孔子的话只到“吾以《葛覃》得敬初之诗”,理由如下:《孔子家语》、《孔丛子》历史上都被定为是伪书,而近年来的出土文献,内容与《家语》等多吻合之处,尤其是1973年河北定县简。于是人们开始重新思考这两本书的真伪问题,认为尽管这两本书有可能成书较晚,内容却是渊源有自,不能简单的斥之以伪书⑤。《孔丛子·记义》载:孔子读《诗》及《小雅》,喟然而叹曰:吾于《周南》、《召南》见周道之所以盛也;于《柏舟》见匹夫执志之不可易也;于《淇澳》见学之可以为君子也;于《考盘》见遁世之士而不闷也;于《木瓜》见苞苴之礼行也;于《缁衣》见好贤之心至也;于《鸡鸣》见古之君子不忘敬也;于《伐檀》见贤者之先事后食也;于《蟋蟀》见陶唐俭德之大也;于《下泉》见乱世之思明君也;于《七月》见豳公之所以造周也;于《东山》见周公之远志所以为圣也;于《鹿鸣》见君臣之有礼也;于《彤弓》见有功之必报也;于《羔羊》见善政之有应也;于《节南山》见忠臣之忧世也;于《蓼莪》见孝子之思养也;于《楚茨》见孝子之思祭也;于《裳裳者华》见古之贤者世保其禄也;于《采菽》见古之明王所以敬诸侯也。

另外,《盐铁论·执务》载:“孔子曰:吾于《河广》知德之至也”。这种“吾于……见……”、“吾于……知……”与《诗论》中的“吾以……得……”句式相同,据此可以推断《诗论》中孔子“论诗”的句式。其次,据《诗论》及《孔丛子》的记载,不排除孔子尝以这种形式对《诗经》的所有诗篇进行过解释,如果每一篇都归结为“民性”如何,与孔子的实际不符,子贡亦云:“夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也。”最后,我们还可以从《论诗》简的墨柱标志来判断。第20、24简的墨柱都标在“民性固然”之前,只有16简标在“民性固然”之后,不排除是误标。澄清了这一点,我们可以判定《诗论》中的“吾以《葛覃》得敬初之诗”、“吾以《甘棠》得宗庙之敬”、“吾以《木瓜》(?)得币帛之不可去”、“吾以《杕杜》得爵……”等为孔子论诗语。

第21简“孔子曰”后“××吾×之”为孔子论诗,所论诗篇有《宛丘》、《猗嗟》《鸤鸠》、《文王》。依此类推,则第6简所论《清庙》、《烈文》、《昊天有成命》也为孔子论诗。第23简“《兔罝》其用人,则吾取……”也为孔子论诗的口气。

第27简“孔子曰”后论诗“《蟋蟀》知难……”,这又为我们提供了另一种说《诗》形式,即,用非常凝练的语言揭示诗旨。根据这种论《诗》形式,可以推断第17、25、26、28、29简都为孔子论《诗》。

第10简“××之×”式论诗与第8、9简对《小雅》的集中讨论,从内容上看,也当为孔子论诗。简文虽未明言“孔子曰”,可能是因为竹简有残缺的缘故。

孔子“论诗”的模式

综上所述,我们认为,孔子“论诗”至少有五种:一、“《××》吾×之”的引诗模式,如“《猗嗟》吾憙之”;二、“吾于(以)《××》见(得,知)……”模式,如“吾以《甘棠》得宗庙之敬”;三、“《××》之……”模式,如“《关雎》之攺”;四、“《××》……”模式,如,“《蟋蟀》知难”;五、“《××》……,因为……”模式,如,“《小旻》多疑心,言不中志也”。也许尚有其他模式,但文献缺载,难以妄断。据此,我们可以得出以下结论:

一、孔子论《诗》形式不拘一格, 即便是一首诗也可以反复再三,体现出他多角度论《诗》的阐释风格。而且,他对诗旨的剖析精辟简洁,注重举一反三。这与孔子的教学思想有关,所谓“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。”⑥,所以子夏问诗,孔子告之以“绘事后素”,等它悟出了“礼后”的道理,孔子就称赞其“可与言《诗》”。

二、《诗论》的主体部分属孔子论诗,可能是孔子当初授徒的教材。孔子曾经对《诗经》中的所有诗篇都进行解说,这可能司马迁“孔子删诗”说的历史根源所在。

孔子诗论原文

上海博物馆藏楚竹书《诗论》分章释文

李学勤

第一章《关雎》之改,《樛木》之时,《汉广》之知,《鹊巢》之归,《甘棠》之保(报),《绿衣》之思,《燕燕》之情,曷?曰:童而皆贤于其初者也。《关雎》以色喻于礼,……10两矣,其四章则喻矣。以琴瑟之悦,※(拟)好色之※(愿),以钟鼓之乐14□□□□好,反内于礼,不亦能改乎?《樛木》福斯在君子,不……12……可得,不攻不可能,不亦知恒乎?《鹊巢》出以百两,不亦有※(离)乎?《甘[棠]》13及其人,敬爱其树,其保(报)厚矣。甘棠之爱,以召公……15……情爱也。《关雎》之改,则其思賹(益)矣。《樛木》之时,则以其禄也。《汉广》之知,则知不可得也。《鹊巢》之归,则※(离)者11……[召]共也。《绿衣》之忧,思古人也。《燕燕》之情,以其独也。

第二章孔子曰:吾以《葛覃》得氏初之诗。民性固然,见其美必欲反[其]本。夫葛之见歌也,则16以叶萋之故也;后稷之见贵也,则以文武之德也。吾以《甘棠》得宗庙之敬。民性固然,甚贵其人,必敬其位;悦其人,必好其所为,恶其人者亦然。[吾以]24□□[得]币帛之不可去也。民性固然,其※(隐)志必有以俞(抒)也。其言有所载而后交,人不可角干也。吾以《杕杜》得雀(爵)[※(服)]20……如此可,斯雀(爵)之矣。※(离)其所爱,必曰吾奚舍之,宾赠是也。

第三章孔子曰:《蟋蟀》知难。《仲氏》君子。《北风》不绝,人之※(怨)子,立不……27……※志,既曰“天也”,犹有※(悁)言。《木瓜》有藏※(愿)而未得达也。因木瓜之保(报),以俞(抒)其※(悁)者也。《杕杜》则情,喜其至也。

第四章……19《十月》善諀(譬)言。《雨无正》、《节南山》皆言上之衰也,王共耻之。《小旻》多疑矣,言不中志者也。《小※(宛)》其言不恶,少有※(仁)焉。《小弁》、《巧言》则言※(谗)人之害也。《伐木》……8※咎于其也。《天保》其得禄蔑疆矣,巽寡德故也。《祈父》之贵,亦有以也。《黄鸟》则困而欲反其故也,多耻者其病之乎?《菁菁者莪》则以人益也。《裳裳者华》则……9

第五章《东方未明》有利词。《将仲》之言,不可不韦(畏)也。《扬之水》其爱妇※(烈)。《采葛》之爱妇□。[《君子》17阳阳]少人。《有兔》有逢时。《大田》之率章,知言而有礼。《小明》不……25……忠。《邶·柏舟》闷。《谷风》※(悲)。《蓼莪》有孝志。《隰有苌楚》得而悔之也。26《鹿鸣》以乐司而会以道,交见善而学,终乎不厌人。《兔罝》其用人,则吾取23……恶而不※(悯)。《墙有茨》慎密而不知言。《青蝇》知28※(患)而不知人。《涉溱》其绝※而士。角※妇。《河水》知……29贵也。《将大车》之嚣也,则以为不可如何也。《湛露》之賹也,其犹车它与?

第六章孔子曰:《※(宛)丘》吾善之,《猗嗟》吾喜之,《鸤鸠》吾信之,《文王》吾美之,《清[庙]》吾敬之,《烈文》吾悦21之,《昊天有成命》吾□之。《※(宛)丘》曰:“洵有情”,“而亡望”,吾善之。《猗嗟》曰:“四矢弁(反)”,“以御乱”,吾喜之。《鸤鸠》曰:“其仪一”,是“心如结”也,吾信之。“文王在上,於昭于天”,吾美之。22[《清庙》曰:“肃雍显相,济济]多士,秉文之德”,吾敬之。《烈文》曰:“乍<亡>竞维人”,“丕显维德”,“於乎前王不忘”,吾悦之。“昊天有成命,二后受之”,贵且显矣,讼……6

第七章……[“帝谓文王,予]怀尔明德”,曷?诚谓之也;“有命自天,命此文王”,诚命之也,信矣。孔子曰:此命也夫!文王虽谷(欲)也,得乎?此命也……7……寺(时)也,文王受命矣。

第八章颂,平德也,多言後,其乐安而迟,其歌绅而※(狄),其思深而远,至矣!大夏(雅),盛德也,多言……2……也,多言难而※(怨)退(怼)者也,衰矣!少(小)矣!邦风,其内物也尃(博),观人谷(俗)焉,大佥(敛)材焉。其言文,其声善。

第九章孔子曰:惟能夫……3……

第十章[孔子]曰:诗其犹平门与?戋民而※(裕)之,其用心将何如?曰:邦风是也。民之有戚※(患)也,上下之不和者,其用心也将何如?……4……是也。有成功者何如?曰:颂是也。

第十一章《清庙》,王德也,至矣!敬宗庙之礼,以为其本;“秉文之德”,以为其业;“肃雍[显相]”……5……行此者其有不王乎?

第十二章孔子曰:诗亡※(隐)志,乐亡※(隐)情,文亡※(隐)意。……1

(原载《国际简帛研究通讯》第二卷第二期,2002年1月)

清代画家方薰:“ 高情逸志,画之不足,题以发之”。